每年6月份的第二個星期六,是我國的“文化和自然遺產(chǎn)日”。今年的“文化和自然遺產(chǎn)日”是6月9日,非遺宣傳展示活動的主題是“多彩非遺,美好生活”,口號是“見人見物見生活”“活態(tài)傳承、活力再現(xiàn)”“非遺讓生活更美好”“新時代、新生活、新傳承”。

雄安新區(qū)容城縣、安新縣開展了豐富多彩的非遺宣傳展示活動。雄縣、安新縣還積極組織非遺項目參加6月9日開幕的第四屆京津冀非遺聯(lián)展活動。三縣大力營造非遺融入當(dāng)代、融入生活的良好氛圍,讓更多的人感受非遺的獨特魅力。

宣傳展演 古韻煥發(fā)新魅力

王鳳仙夫婦向?qū)W生們演示西河大鼓藝術(shù)。

6月7日,容城縣在北京市朝陽區(qū)實驗小學(xué)雄安校區(qū)開展了宣教活動。縣文廣新局肖建明作了“文化和自然遺產(chǎn)日”主題宣講。活動聘請容城縣非遺項目容城西河大鼓傳承人王鳳仙夫婦作了展演和教學(xué)活動。王鳳仙夫婦一直在積極參與非遺展演和非遺進(jìn)校園活動,深受同學(xué)們的愛戴。同學(xué)們也積極參與到非遺展演活動中來,與王鳳仙夫婦積極互動,時而學(xué)著手勢動作,時而跟著哼唱,活動收到良好效果。“西河大鼓走進(jìn)校園,能讓孩子們感受傳統(tǒng)文化的魅力,也能為西河大鼓這門藝術(shù)的傳承盡一份力量。”王鳳仙說。

舞獅表演。

6月8日,安新縣舉辦了非遺展演活動,向社會普及非遺保護(hù)觀念,增強(qiáng)廣大人民群眾的文化自豪感和文化保護(hù)意識。傳統(tǒng)舞蹈類的獅子會、秧歌會、曲藝類的西河大鼓、傳統(tǒng)技藝類的蘆葦畫、傳統(tǒng)美術(shù)類的剪紙等非遺項目參加了展演,參展人員60余人,觀看群眾達(dá)千余人。展演活動讓傳統(tǒng)民間藝術(shù)煥發(fā)無限魅力,一些群眾還跟著學(xué)習(xí)蘆葦畫、剪紙制作,精彩的舞獅表演更是吸引了很多人。安新縣還在縣城主要街道懸掛橫幅標(biāo)語,向過往行人發(fā)放非遺宣傳資料。

參加聯(lián)展 雄安非遺亮相“大舞臺”

雄縣常莊村音樂會展演現(xiàn)場。

6月9日,由京津冀三地文化部門聯(lián)合舉辦的“流動的文化——大運河文化帶非遺大展暨第四屆京津冀非遺聯(lián)展”在全國農(nóng)業(yè)展覽館開幕。展覽以“流動的文化”為主題,充分展示大運河文化帶8省市山水相連、民和年豐的傳統(tǒng)文化魅力,重點展出非物質(zhì)文化遺產(chǎn)優(yōu)秀的“人(傳承人)、藝(核心技藝)、品(優(yōu)秀作品)”。

9日上午,雄安新區(qū)傳統(tǒng)音樂類非遺項目“雄縣常莊村音樂會”和“雄縣北大陽村音樂會”以及傳統(tǒng)技藝類的安新蘆葦畫、造船技藝等閃亮登場。

楊丙軍在現(xiàn)場展示蘆葦畫技藝。

“雄安新區(qū)展位是最大的,現(xiàn)場人流涌動、參觀者絡(luò)繹不絕,許多大人帶孩子來觀看。人們觀看了蘆葦畫技藝后,紛紛感嘆:太神奇了!”參加展覽的安新蘆葦畫技藝傳承人、河北大學(xué)蘆葦藝術(shù)研究所所長楊丙軍告訴記者。

記住鄉(xiāng)愁 延續(xù)雄安歷史文脈

宋遼古戰(zhàn)道。

雄安新區(qū)三縣悠久的歷史和深厚的文化積淀,造就了一大批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。這些各具特色的非遺也是雄安新區(qū)的寶貴財富。在5月28日以“新時代的中國:雄安 探索人類發(fā)展的未來之城”為主題的雄安新區(qū)全球推介活動中,眾多非遺元素亮相推介活動,充分展現(xiàn)了雄安新區(qū)悠久的歷史、燦爛的文化以及人民群眾對美好生活的追求。

雄安新區(qū)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)品類齊全、數(shù)量眾多。去年完成的雄安新區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查報告顯示,雄安新區(qū)共有非物質(zhì)文化遺產(chǎn)213項,其中有211項呈活態(tài)存在。在普查工作中,普查組在雄縣一共普查了82個項目,全部活態(tài)存在;在容城縣一共普查了40個項目,39項活態(tài)存在;在安新縣一共普查了91個項目,90項活態(tài)存在。涉及到民間文學(xué)、傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)舞蹈、傳統(tǒng)戲劇、傳統(tǒng)曲藝等10個方面。這次全面普查,為下一步雄安新區(qū)非遺保護(hù)工作的更好開展打下了良好基礎(chǔ)。

根據(jù)國家文物局、河北省政府的部署,雄安新區(qū)聯(lián)合考古隊對新區(qū)33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的640個行政村的區(qū)域進(jìn)行了系統(tǒng)的考古調(diào)查,取得豐碩成果:調(diào)查登記各類文物遺存263處,其中遺址189處,墓葬43處,古代建筑15處,近現(xiàn)代文物16處。這些文化遺存的時代,早到新石器時期,晚到明清、近現(xiàn)代,各個時期遺存都有發(fā)現(xiàn),地下埋藏文物以新石器、戰(zhàn)國、漢代為多,涉及城址、聚落址、墓葬等。地上遺存則多是明清和近現(xiàn)代典型建筑。

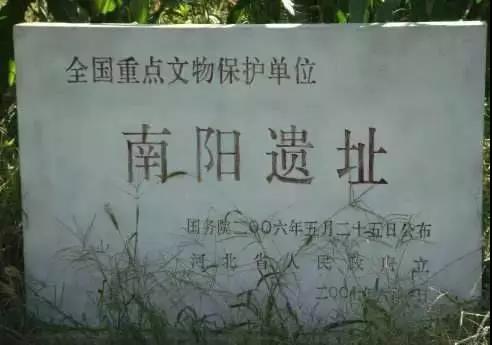

南陽遺址。

為保護(hù)和傳承歷史文化,雄安新區(qū)黨工委、管委會主動對新區(qū)全域的歷史文物、歷史風(fēng)貌、文化遺存進(jìn)行保護(hù)傳承。在2018年初開展的“記得住鄉(xiāng)愁專項行動計劃”中,把與老百姓生產(chǎn)和日常生活密切相關(guān)、能夠承載集體記憶的物質(zhì)載體和非物質(zhì)文化記憶列為普查登記和保護(hù)對象,分門別類建檔“存根”,這是對新區(qū)全域范圍內(nèi)的鄉(xiāng)土文化普查登記和傳承活動。鄉(xiāng)愁遺存外業(yè)調(diào)查工作目前基本結(jié)束,新區(qū)全區(qū)域共調(diào)查登記不可移動鄉(xiāng)愁遺存點1000余處。同時,根據(jù)鄉(xiāng)愁遺存的不同地域特征,在容城縣啟動了老樹專項調(diào)查,在安新縣水區(qū)和半水半旱區(qū)村落啟動了歷史片區(qū)專項調(diào)查,目前正在核定調(diào)查清單。新區(qū)將根據(jù)后續(xù)情況,對登記遺存及時調(diào)整補(bǔ)充,實現(xiàn)“鄉(xiāng)愁”活態(tài)保留和傳承。各類歷史遺存將與新區(qū)規(guī)劃建設(shè)有效銜接,承載著鄉(xiāng)愁記憶的這些要素將得到充分尊重,新區(qū)將科學(xué)合理地予以保護(hù)與傳承,延續(xù)地方歷史文脈,傳承鄉(xiāng)土文明。(記者 彭海峰)