編者按

雄安之美,首在歷史人文,厚重壯烈,可歌可泣。容城三賢至今閃耀著道德的光芒,雁翎隊大抬桿痛擊日寇……雄安兒女對家國對社會的情懷和對蒼生萬物的大愛,在歷史危急關頭的挺身而出,在文化長河里激起了美麗的浪花,生動地詮釋著雄安歷史文化的豐富內涵。

壯士之舉,值得敬仰;壯美之地,值得期許。這個國慶假期,就讓我們走進雄安厚重的歷史人文吧!

遠有“范陽三杰”,近有“容城三賢”。除了“北方孔子”孫奇逢、明代第一言官楊繼盛,當然,不應該被忘記的還有元代理學家劉因。

劉因是“元初三大儒”之一,其父劉述乃容城飽學之士。劉因深受儒家士節精神影響,少年胸懷大志。青年時代劉因抱著積極入世的心態,最終在理學、文學、史學等方面成績斐然。

身為布衣,抱負不凡

劉因畫像。

劉因(1249—1293),號靜修,元代著名詩人、理學家。

他出生于容城溝市村,因出生時其父夢見白馬載小兒奔家來,故名夢驥,后改名因。

劉因少年時即抱負不凡:學孔孟做圣人;要做與鮑照、謝靈運、曹植和劉楨并駕齊驅的文學家;詩賦要同蘇武、李陵、班固、司馬相如、王勃、李白相頡頏。

他以天下為己任,說:“頭上無繩系白日,胸中有石補青天。”……

然而,元初沒有科舉,知識分子無法進入仕途。劉因身為布衣,雖抱負不凡,但建功立業實難。

明朝時,縣官鄉紳為劉因建祠以祀。且不論劉因的著作之豐——《四書集義精要》《易系詞說》收入《四庫全書》,單看劉因的那些名詩警句,便可一窺這位雄安名士的才情、抱負與胸襟。

早年,他在《秋夕感懷》詩中說 :“整頓乾坤了,千古功名立。”中年,他感嘆“頭上無繩系白日,胸中有石補青天”(《除夕》)。老來,他譏諷喪盡廉恥的追逐名利之輩 :

擬古

多少白面郎,屈節慕身肥。

奴顏與婢膝,附勢同奔馳。

吮癰與舐痔,百媚無不為。

丈夫寧餓死,豈無需口斯。

鴻鵠凌云志,燕雀安能知。

二禽登寥廓,尺口笑藩籬。

世態盡倀鬼,吾將誰與歸。

白溝

寶符藏山自可攻,兒孫誰是出群雄。

幽燕不照中天月,豐沛空歌海內風。

趙普元無四方志,澶淵堪笑百年功。

白溝移向江淮去,止罪宣和恐未公。

從中能讀出一代知識分子面對宋遼界河發自肺腑的悲命憂情。

他何以感嘆“澶淵之盟”的可笑悲劇?何以惋惜宋王朝的南遷?這莫不與其經歷的滄桑亂世和不變的家國情懷息息相關。

隱居授徒,半生留在三臺

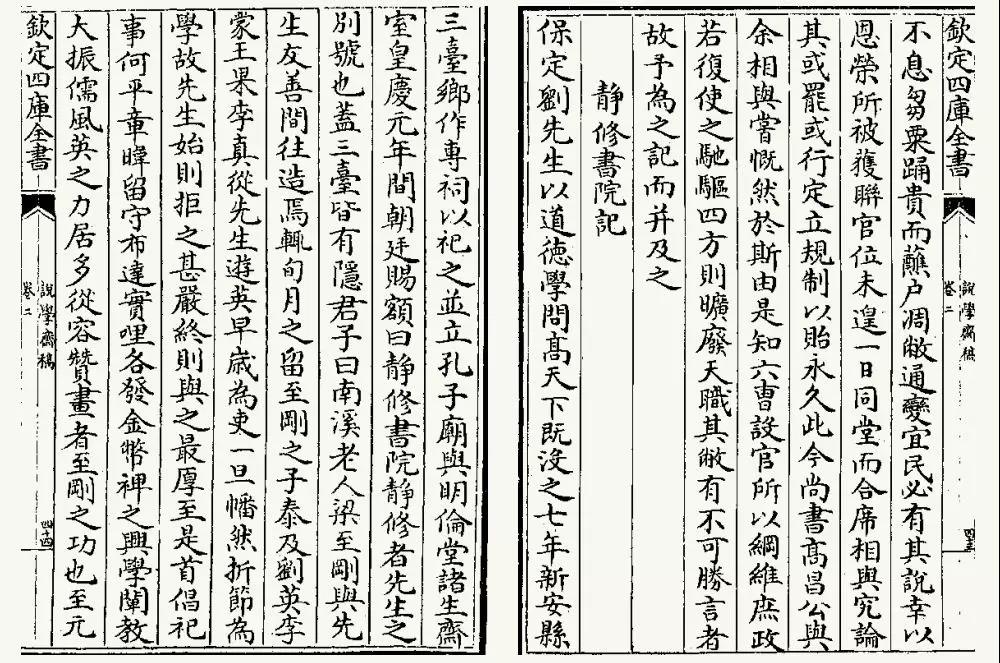

《靜修書院記》書影。

劉因不茍合、不妄交,淡泊名利,安貧樂道。他盡管只活了四十四歲,但在其不長的生命歷程中,卻把半生的時間留在了三臺。

劉因在三臺鎮隱居授徒,一待就是二十五個春秋。他自編教材,見解獨到,將理學貫穿于教學之中,講究師道尊嚴。他根據學生特點,因材施教,讓每個人都有所成就。

劉因名聲日隆。經過保定的朝中公卿官員,均慕名登門拜訪。

乾隆《新安縣志》中,大學士危素在《靜修書院記》中寫道 :“保定劉先生以道德學問高天下,既沒之七年,新安縣三臺鄉作專祠以祀之。并立孔子廟與明倫堂。諸生齋室,皇慶元年間朝廷賜額曰‘靜修書院’。”靜修書院古今聞名,并歷代多次修葺,備受文人墨客景仰。歷代文人墨客吟唱靜修書院,發思古幽情,表達殷殷的期望和追隨之意。特別是明代禮部尚書劉愷,告老還鄉后所寫“我生愧在三臺里,誰為先生步后塵”二句,深切抒發了對靜修先生的追思和反思;張寅的“綱常有賴三臺地,華夏能開一脈天”,更是對靜修書院的高度推崇和企盼。

劉因去世二十年后,被朝廷追認為翰林學士,追封容城郡公,謚文靖。

劉因墓成容城八景之一

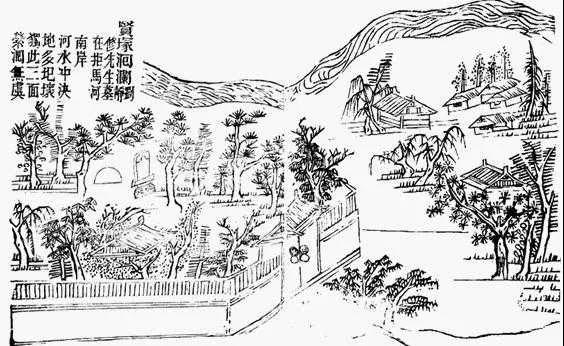

《容城縣志》記載,容城古八景為“古城春意”“易水秋聲”“玉井甘泉”“白溝曉渡”“賢冢洄瀾”“忠祠松雪”“古篆搖風”“白塔鴉鳴”。“賢冢洄瀾”景觀說的就是“容城三賢”之一、元初著名學者劉因之墓。

相傳,元世祖至元三十年(1293 年),劉因去世后葬于此地。有一年,容城洪水暴發,四處泛濫,周邊田地、村莊都被淹沒,大片屋舍垮塌,唯獨一代鴻儒劉因的墓沒有被沖毀。當地人感到很驚奇,認為是上蒼庇佑,并傳為佳話。《容城縣志》是這樣記載的 :“劉靜修先生墓,在拒馬河南岸。河水沖決,地多圮壞,獨此三面,縈洄無虞。”