如今,不少人發(fā)個(gè)短信、去個(gè)電話就算是拜年,古人拜年卻不似這般隨意,即使古代交通、通訊不如現(xiàn)在方便,他們也會(huì)想方設(shè)法與遠(yuǎn)方的親友互通情誼。

拜年發(fā)“飛帖”送賀卡——距離多遠(yuǎn)都不怕

說出來你可能不信,古人也趕時(shí)髦,他們流行互送賀卡。

由于春節(jié)時(shí)間短,拜年要求的時(shí)間又比較集中,很多交友廣泛的古人往往分身乏術(shù),無法在短時(shí)間內(nèi)一一登門拜年。于是,發(fā)“飛帖”的拜年方法便應(yīng)運(yùn)而生了。

“飛帖”又稱“名謁”或“名刺”

明代學(xué)者文征明在《賀年》詩中寫道:“不求見面惟通謁,名紙朝來滿蔽廬;我亦隨人投數(shù)紙,世情嫌簡不嫌虛。”寫的就是古人發(fā)“飛帖”的習(xí)俗。這里所言的“名刺”和“名謁”可以說是現(xiàn)如今名片和賀年卡的前身。

其實(shí)在宋代,送賀年卡就已成為一種時(shí)尚,并出現(xiàn)了合頁、連頁等新式樣。清代的人們又習(xí)慣用紅色紙板制作賀年卡,以象征喜慶吉祥,故又稱其為“紅單”。

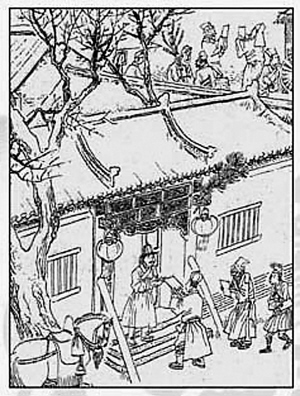

接收“飛帖”的信箱——“接福”紅紙袋

古人發(fā)“飛帖”拜年,自然也要有接收“飛帖”的物件,總不能讓人一直站在門口等。再說,持“飛帖”的傭仆任務(wù)可是繁重得很,不可能也不適宜直接進(jìn)入別人的庭院。為此,有些人家就在門前的墻壁上糊上一個(gè)紅紙袋,上面寫有“接福”兩個(gè)大字,持“飛帖”的傭仆到此不用敲門,將“飛帖”放入“接福”的紅紙袋即可。

當(dāng)然,對(duì)于傳來的帖子和前來拜年的客人,大戶人家要登記造冊,做到心中有數(shù),牢記友情。為此,他們還專設(shè)了“門簿”,進(jìn)行詳細(xì)記錄。譬如,來客或“飛帖”的主人、輩分或官職以及詳細(xì)居住地址,以便回帖,稱為“禮尚往來”。

“飛帖”上寫了啥?

其實(shí),古人的“飛帖”上寫的字并不多。

唐貞觀年間,唐太宗在新年時(shí)大宴群臣,曾用赤金壓制賀年卡,鐫刻御書“普天同慶”作為賜賞,恭賀佳節(jié)。

普通人卻是要簡單得多。宋代人周輝在《清波雜志》中說:“宋元祐年間,新年賀節(jié),往往使傭仆持名刺代往。”

這“名刺”便是用一種梅花箋紙裁成的二寸寬、三寸長的紙片,上面寫著受賀人的姓名、居住地址和恭賀新年的吉利文字,并繪制一些象征吉祥的花卉、人物等圖案,以此代為拜年。每一張也算得上是一幅精美的書法作品。

拜年順序不能亂

中國人春節(jié)拜年,大多遵循“由內(nèi)及外、由近及遠(yuǎn)”的原則。初一拜本家、初二拜岳家、初三拜親戚。

拜年禮儀要牢記

拜年的禮儀有大學(xué)問。行禮的方式要根據(jù)行禮人的身份和受禮人的身份不同而變化,傳統(tǒng)拜年禮儀大多分三種:

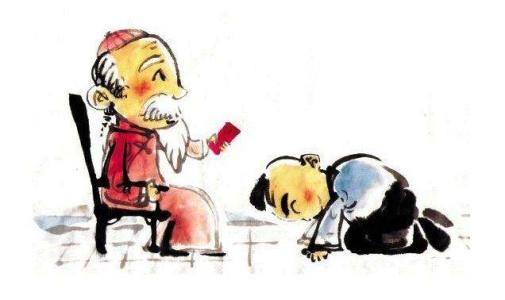

1.叩拜:過去未成年人給輩分較高的長輩拜年時(shí),要行叩首大禮,現(xiàn)在有一些地區(qū)還保留這種禮節(jié)。

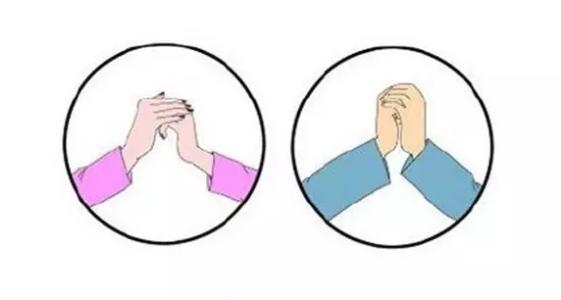

2.躬身作揖:俗稱“吉拜”,行禮時(shí)雙手抱拳前舉,左手握右手,拱手齊眉,上下加重?fù)u動(dòng)幾下。重禮可作揖后鞠躬。

3.拱手禮:多是平輩間的拜年,男女有別。標(biāo)準(zhǔn)的男子姿勢是右手成拳,左手包住;女子右手在上,左手在下,但不抱拳,只壓手。

(文字圖片來源于網(wǎng)絡(luò))