遙看白洋水,帆開(kāi)遠(yuǎn)樹(shù)叢。

流平波不動(dòng),翠色滿湖中。

大家好,歡迎收聽(tīng)系列廣播劇《白洋淀故事》第158期。白洋淀的傳說(shuō)和故事非常多,今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)非遺項(xiàng)目京簧竹刻。

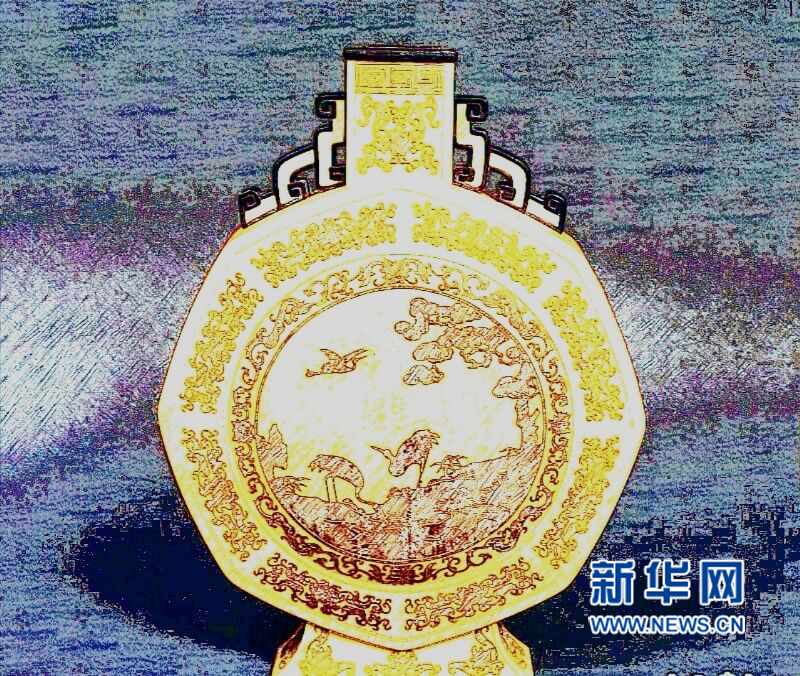

竹刻也稱竹雕,是在竹制的器物上雕刻裝飾圖案和文字,或用竹根雕刻成陳設(shè)擺件。京簧竹刻來(lái)源于清代宮廷竹簧工藝,興盛于乾隆時(shí)期,因雕刻在毛竹內(nèi)壁的簧面上而得名。由于它色澤沉穩(wěn),古樸光潤(rùn),古代文人形容它猶如象牙一般,所以又被稱為竹象牙,現(xiàn)如今,京簧竹刻已經(jīng)成為河北省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。

京簧竹刻也叫竹象牙。

雄縣張崗鄉(xiāng)張崗村的王樂(lè)修就是這項(xiàng)非遺項(xiàng)目的傳承人。他自幼受家庭熏陶,深愛(ài)藝術(shù)雕刻與設(shè)計(jì)。中學(xué)畢業(yè)后,他跟隨父親學(xué)習(xí)鉆研竹簧制作雕刻技藝,至今從藝30多年,收徒20余人,積累了豐富的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)。

王樂(lè)修說(shuō),這項(xiàng)技藝是在清朝晚期才傳入雄縣的。當(dāng)時(shí),一位宮廷雕刻藝人落魄,從北京逃到雄縣,被王樂(lè)修的祖父王慶田收留。這位藝人就把宮廷雕刻技藝傳授給了王慶田,王慶田又把技藝傳給下一代人,就這樣宮廷竹刻工藝在雄縣流傳了下來(lái)。

京簧竹刻來(lái)源于清代宮廷竹簧工藝。

竹簧工藝打破了竹子原材料的局限性,可方、可圓、可扁,融入了傳統(tǒng)文化韻味,雕刻精細(xì),作品栩栩如生。竹簧的制作是一種非常復(fù)雜的工藝,往往需要十幾道工序。竹簧的材料是用毛竹、楠竹,去其外皮、刮去竹肉,留下毫米左右的竹內(nèi)層,這叫竹簧,將竹簧片曬干后粘貼在各種形狀的木胎上,雕刻出花紋圖案。

京簧竹刻作品。

京簧竹刻技藝歷經(jīng)百年滄桑傳承至今,既保留了傳統(tǒng)宮廷工藝的原有風(fēng)貌,又展示了豐富多彩的民族工藝的技巧,具有極高的文化和歷史價(jià)值。

下期預(yù)告

白洋淀盛產(chǎn)魚(yú),當(dāng)?shù)厝俗钪v究吃魚(yú)。他們吃魚(yú)還有很多講究,一講究新鮮:“魚(yú)吃新鮮肉吃肥”,二講究吃魚(yú)的哪個(gè)部位:“鯰魚(yú)尾巴鯉魚(yú)頭,魴魚(yú)肚皮一層油”……下期的系列廣播劇《白洋淀故事》,為您說(shuō)說(shuō)白洋淀人吃魚(yú)的講究。

關(guān)于廣播劇《白洋淀故事》

白洋淀是河北名片之一,古有“北地西湖”之稱,今有“華北明珠”之譽(yù)。自古以來(lái),發(fā)生在白洋淀的傳說(shuō)故事很多,而且非常精彩。新華網(wǎng)、新華社河北分社、河北省委網(wǎng)信辦、河北雄安新區(qū)管理委員會(huì)聯(lián)合推出系列廣播劇《白洋淀故事》,以廣播和漫畫的形式,帶您穿越美麗神秘的白洋淀,領(lǐng)略魅力燕趙。

好故事仍在繼續(xù),敬請(qǐng)收聽(tīng)!