一望無際的冀中平原是中國人民抗戰尤為艱苦的地區。從1940年到1948年,新華社記者石少華在冀中和晉察冀畫報社,先后開辦了9期攝影訓練隊、訓練班,共培養學員200多人。在抗日戰爭、解放戰爭中,這些學員以相機為武器,活躍在各個戰場,記錄下了中國革命戰爭的壯闊畫面,為后人留下了極為寶貴的歷史資料。

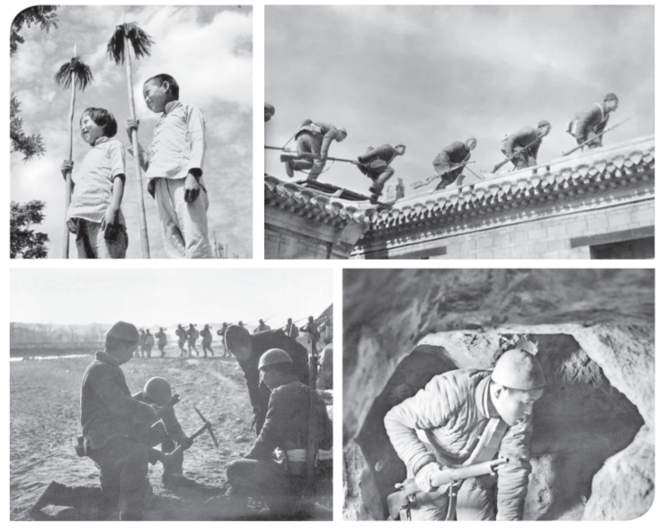

上左:兒童團員。上右:飛檐走壁。下左:埋地雷。下右:地道里戰斗

在烽火連天的戰爭歲月,石少華多次深入戰地采訪,數次化險為夷,通過敏銳的捕捉與提煉,用攝影來揭露敵人犯下的累累暴行,記錄了延安時期中國共產黨領導人的革命活動,反映了華北敵后抗日根據地軍民的英勇戰斗、生產建設和民主生活。《毛主席和小八路》《地道戰》等作品就是這一時期的代表作。

石少華在華北期間,六進白洋淀,堅持與抗日軍民生活同吃、同住、同戰斗。當時,在碧波蕩漾的水面上、在碧葉連天的荷葉下,活躍著一支神出鬼沒、來無影去無蹤的水上奇兵:他們時而隱蔽伺機而動,截斷敵人的水上運輸線;時而化裝成漁民,用妙計巧端敵人崗樓,拔掉敵人據點;時而如一把直插敵人心臟的利刃,懲處漢奸,為民除害……這支驍勇的水上游擊隊,人們親切地稱之為“雁翎隊”。石少華拍下了大量雁翎隊戰斗、生活的照片。《兒童團》《飛檐走壁》《鐵騎——冀中八路軍騎兵部隊》《地道戰中的杜倫上尉》《地下運兵》《埋地雷》《狠狠打擊侵略者》……這些照片,每一幅都銘刻著一段歷史,每一幅都隱含著一個故事。他用一個個飽含激情的鏡頭,生動真實地反映了廣大軍民奮起抗日、勇往直前的精神風貌,將威名遠揚的雁翎隊永遠載入了人民戰爭的歷史畫卷。

新中國成立后,石少華長期主持新聞攝影工作,后來又成為全國攝影界的主要負責人。他先后參與籌建了新聞總署新聞攝影局、中國圖片社、新華社攝影部、中國照片檔案館和中國攝影家協會的前身——中國攝影學會,為中國攝影的發展做出了不可磨滅的貢獻;曾任新華社副社長,創辦新華出版社,并出任第一任社長。石少華重視實踐經驗的總結,在理論上卓有建樹。他晚年出版的《攝影理論和實踐》《攝影工作散論》是他歷年發表的文章和講話選編,集中體現了他的理論思考。

《影像中國:20世紀中國攝影名家——石少華》