陽光穿過云層,照映著山坡上層層疊疊、深淺不一的綠色。清風拂過,剛剛出土的幼苗舒展著身姿。遠處的民房鱗次櫛比,石瓦掩映間炊煙裊裊升起。

“喔喔……嘚嘚……”一聲號子響起,村頭的石拱橋洞中,有村民騎著毛驢背光走來。

這里,便是王金莊了。

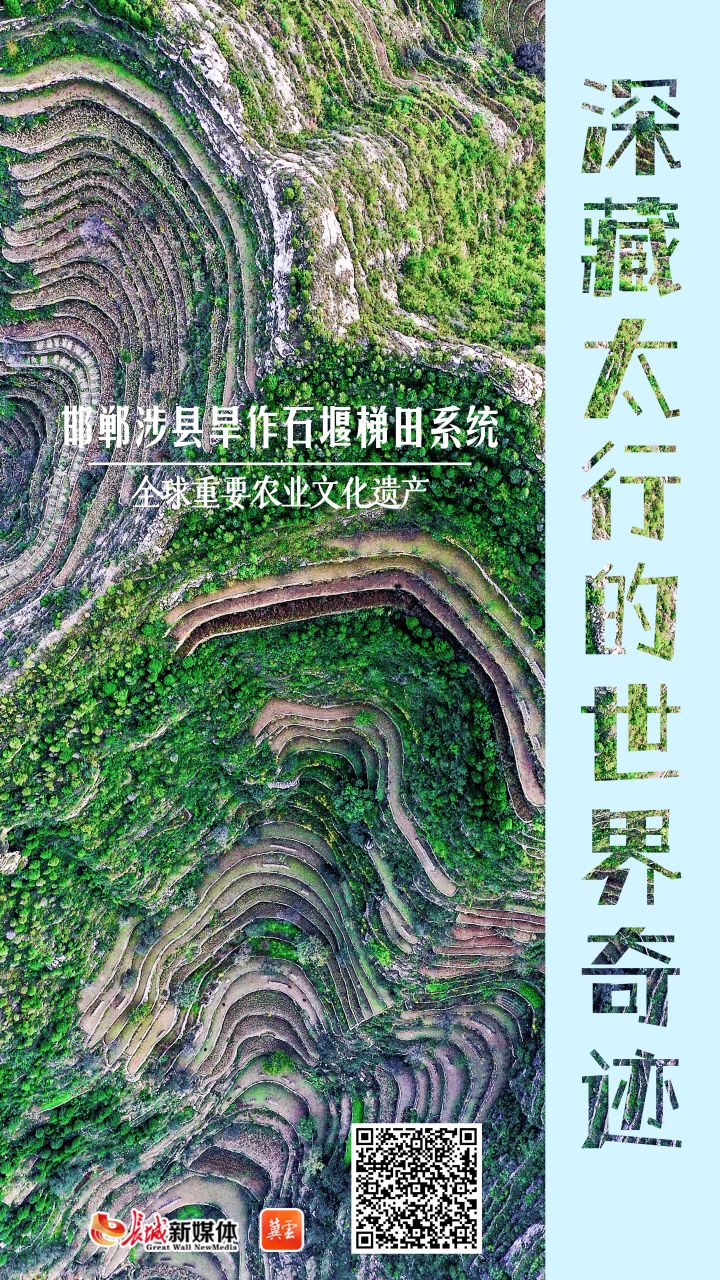

涉縣旱作石堰梯田。涉縣縣委宣傳部供圖

山上有“金”,山下有莊

“沒想到我家犁地拉磨的驢子成了網紅。”村民王愛琴說,“游客們喜歡騎著驢上梯田摘花椒,喜歡吃我們的小米燜飯,喜歡在我們的山溝溝里住幾天。”

歷經700多年繁衍生息,位于太行山腹地的邯鄲涉縣王金莊,山上旱作石堰梯田的農耕文化與山下村莊獨特的風土人情交相輝映,形成了獨特的地域文化。近年來,涉縣圍繞梯田農耕文化,挖掘石頭文化、毛驢文化、飲食文化,建成了旱作石堰梯田系統王金莊研究院和梯田展館,帶動農旅產業發展,吸引了不少游客來此寄情山水、體驗鄉村的悠閑時光。

王金莊梯田展館。涉縣縣委宣傳部供圖

前兩年,太行山高速公路通車,涉縣“四好農村路”完善提升,王金莊的交通出行狀況得到了有力改善,慕名而來的游客可一路直達,讓王金莊的旅游產業再攀新高。

高速的暢通助推了旅游產業,也讓這里的花椒、核桃走出了大山,讓梯田里的優質小米、大豆等農產品插上了翅膀,銷往全國各地。

“以前出去送貨,要兩三個小時才能上高速,現在幾分鐘就上了太行山高速,四通八達,全國送貨都方便了,省時省力。”花椒收購站老板王國林告訴記者。

大家都說,這里的大山藏著金子,帶富了一方百姓,繪就了大山人家的好日子。

涉縣王金莊農民種子銀行。涉縣縣委宣傳部供圖

種子銀行 ,“備份”生物

王金莊的花椒、核桃等農作物的種植,不僅為當地村民打通了致富之路,還豐富了當地農業生物多樣性。

“據我們幾年來的調查,單單王金莊一個村,便擁有26科77種171個傳統作物品種。為此,我們以這里為核心建設了‘農民種子銀行’,還獲得了聯合國生物多樣性100+典型案例。”邯鄲涉縣農業農村局高級農藝師賀獻林介紹道。

近年來,涉縣加大傳統農作物的保護,收集種子,并分類保存,設立“農民種子銀行”,為農業生物多樣性,備了個份兒。

涉縣旱作石堰梯田。涉縣縣委宣傳部供圖

“農民種子銀行”不僅向農民提供種子,而且提供技術指導,極大地調動了農民種糧、復耕的積極性。農民領取種子收獲后,還要返還種子,既保護了種子,也保護了耕地。

目前,“農民種子銀行”已收集、保存當地傳統農作物77類,品種種質資源171個,復耕撂荒梯田2000多畝。

涉縣旱作石堰梯田。涉縣縣委宣傳部供圖

“了不起的人間奇跡”

“這是了不起的人間奇跡!”“是中國第二個長城!”曾到訪過王金莊的聯合國世界糧食計劃署專家們,紛紛贊嘆于該村梯田之遼美壯觀。

曾幾何時,“山高坡陡、石厚土薄、十年九旱”是這里的真實寫照。為了生存,王金莊的先祖們憑借“地種百樣不靠天”的生存智慧和頑強拼搏的毅力,鑿石壘堰,集雨蓄水,建造出規模龐大的太行梯田;椒糧間作、輪作倒茬,形成了整套的農耕技術體系。

涉縣旱作石堰梯田。涉縣縣委宣傳部供圖

如今,以王金莊梯田為核心的涉縣旱作石堰梯田系統,可延伸至井店鎮、更樂鎮和關防鄉三個鄉鎮,涵蓋46個行政村,總面積達204.35平方公里。該系統分布密集、規模宏大,是涉縣乃至太行山地區旱作梯田的杰出代表。

當地山區氣候干旱、自然環境惡劣,而石堰梯田為陡坡種田創造了條件,至今仍發揮著重要作用。既給當地人提供了穩定生計,也為這個缺土少雨的北方石灰巖山區打造了生態循環可持續農業的樣板。

涉縣旱作石堰梯田。涉縣縣委宣傳部供圖 2014年,邯鄲涉縣旱作石堰梯田系統被認定為中國重要農業文化遺產,2019年又被列入全球重要農業文化遺產預備名單。

今年5月20日,邯鄲涉縣旱作石堰梯田系統因以獨特方式利用傳統方法和知識,維護特有生物多樣性和生態系統,被聯合國糧食及農業組織正式認定為全球重要農業文化遺產。