新華網(wǎng)昆明6月9日電(范芳鈺 劉東)經(jīng)過以年為周期的修復工時,完成前后二十多道繁瑣工序……一份份破損的檔案在檔案修復師手中重現(xiàn)原貌,煥發(fā)出新的光彩。在國際檔案日到來之際,新華網(wǎng)走進云南省檔案館,探訪修復工作的臺前幕后,揭開檔案修復的神秘“面紗”。

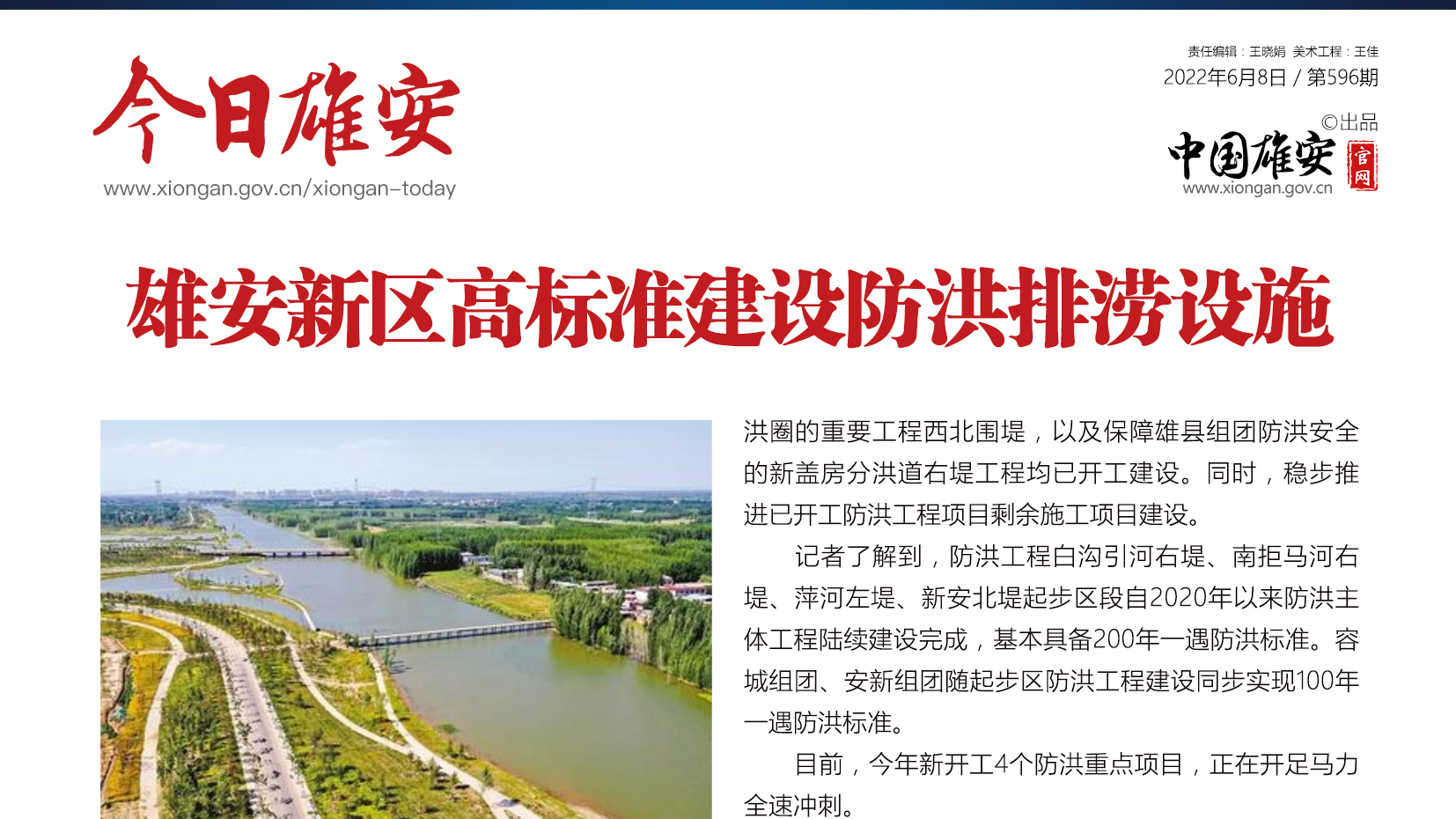

檔案修復師將檔案揭粘拆分(攝于6月7日)。新華網(wǎng)劉東 攝

在檔案修復中心,一本厚厚的“檔案磚”放在修復師桌上,這是一本記錄著清朝年間歷史的檔案,歲月如刀,如今這份檔案受損嚴重,一張張薄薄紙片已粘連在一起,變成一塊黃褐色的紙磚。

檔案修復師將檔案上墻干燥(攝于6月7日)。新華網(wǎng)范芳鈺 攝

據(jù)云南省檔案局備份管理處副處長李穎介紹,像這樣一本“檔案磚”,想要完整恢復,至少要1年時間,每張紙片完整揭開的背后,都是數(shù)十次的謹慎嘗試。牽一發(fā)而動全身,修復師要用各種方法,比如灑水、用薄如紙張的刀片輕輕劃開等,一點點試著揭開。

檔案修復師正在修復檔案(攝于6月7日)。新華網(wǎng)劉東 攝

對于檔案修復師甘立辰而言,每頁泛黃紙張的修復,有時會花費她整天整夜、甚至十天半月的時間。

檔案修復師正在修復檔案(攝于6月7日)。新華網(wǎng)范芳鈺 攝

檔案修復過程并不簡單,從接收、檢查檔案,分析檢測破損檔案,制定修復方案,到檔案的消毒、除塵、揭粘等前期處理,再到手工修補和修裱、紙漿補洞等二十多道修復工序,每一步都考驗著修復人員的職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平,其實施結(jié)果直接關(guān)系到檔案的修復效果,并影響到檔案的后續(xù)保存和利用。

檔案修復師正在修復檔案(攝于6月7日)。新華網(wǎng)劉東 攝

“檔案修復工作不能隨意而為。”李穎說,每一次修復工作都是在原件上開展,任何疏忽大意都有可能造成無法挽回的損失,這對每一名修復師的技藝、心性都是極大挑戰(zhàn)。

檔案修復師正在修復檔案(攝于6月7日)。新華網(wǎng)劉東 攝

需要修復的檔案大多呈現(xiàn)霉變、酸化、蟲蛀等現(xiàn)象,因此,修復工作也有所差異。李穎記得,有些珍貴檔案上還能看到前人修補的痕跡,有時候甚至可以看到幾百年前古人的修補手法。

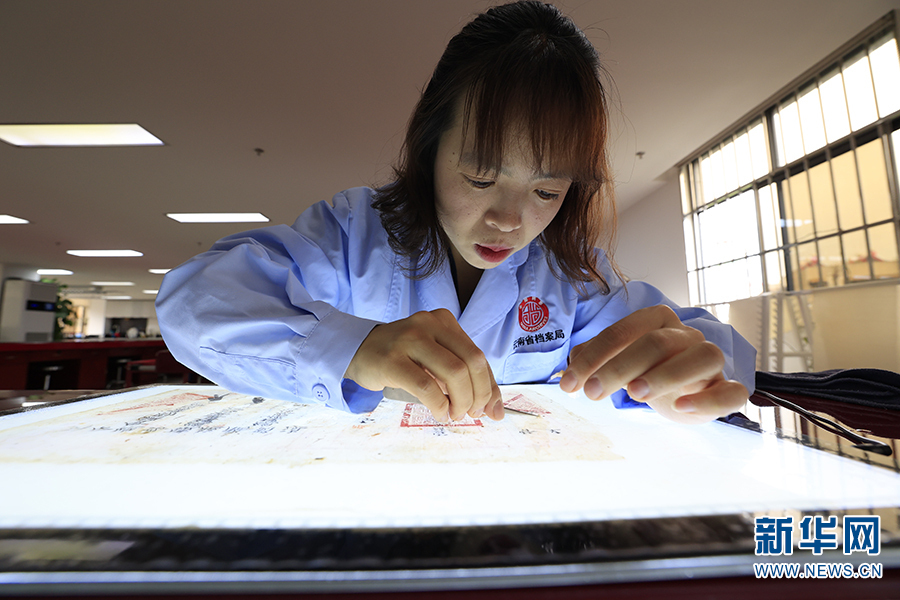

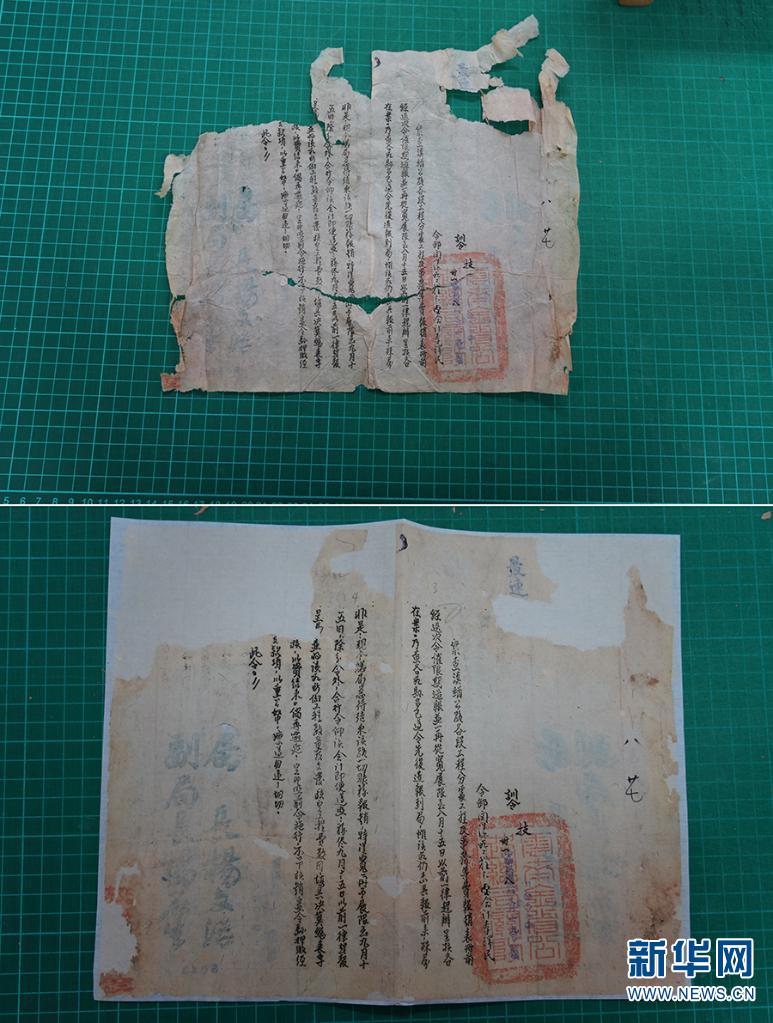

檔案修復前后對比圖(資料圖)。新華網(wǎng)發(fā)(云南省檔案館供圖)

如今,隨著時代的發(fā)展,檔案修復已由單一傳統(tǒng)純手工修復向傳統(tǒng)純手工修復與現(xiàn)代多種技術(shù)手段并用轉(zhuǎn)變,技術(shù)能力和水平得到有效提升。

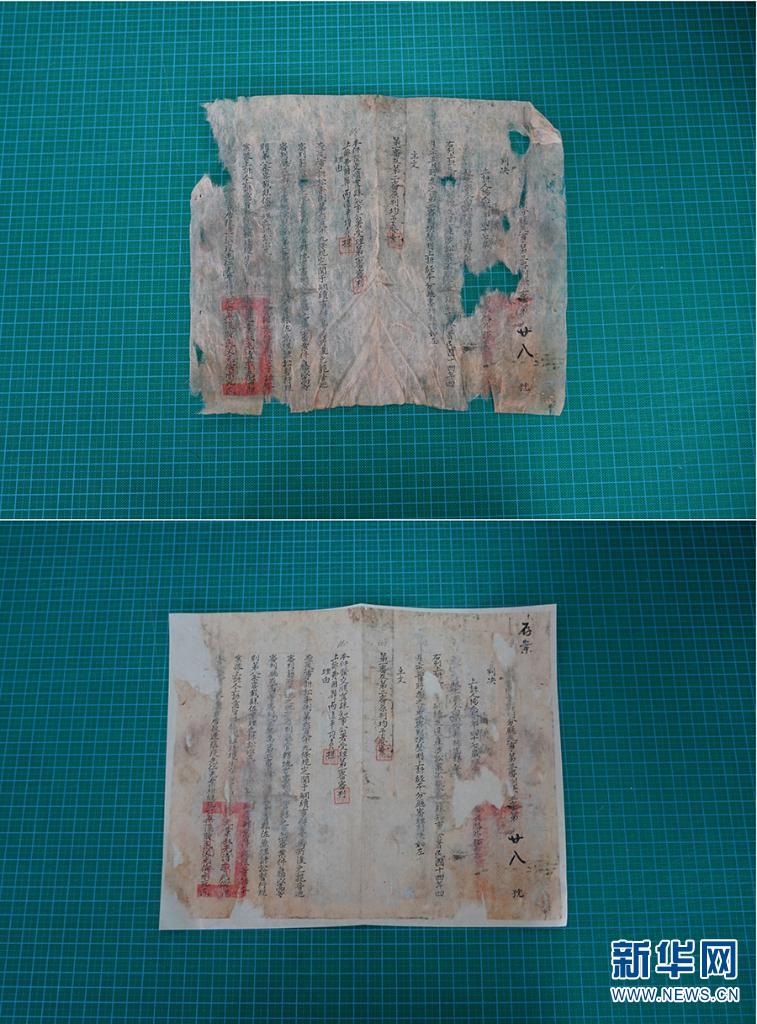

檔案修復前后對比(資料圖)。新華網(wǎng)發(fā)(云南省檔案館供圖)

據(jù)了解,自上世紀八十年代起,云南省檔案館對80余萬頁破損檔案有計劃地開展了搶救修復。2019年,云南省檔案館成功申報為西南地區(qū)唯一一家區(qū)域性國家重點檔案保護中心。

檔案修復前后對比(資料圖)。新華網(wǎng)發(fā)(云南省檔案館供圖)

在李穎看來,把瀕臨“死亡”的歷史檔案經(jīng)過修復后“煥發(fā)生機”,延長檔案壽命,讓檔案得到傳承,是修復師工作的職責所在。但和有待修復的檔案相比,這些“活起來”的檔案還只是九牛一毛。檔案修復工作需要一代代檔案修復師堅持不懈地做下去,這是一種傳承,是古今檔案修復的傳承,是師徒里“傳幫帶”的傳承,更是一代代人對歷史文化的傳承。(完)